預測的底層邏輯

我始終堅信能力的階梯式提升是驅動行業進化的根本動力。這里邊,能力的提升既包括硬能力的提升(譬如設計能力、制造能力、營銷能力、渠道能力以及相關能力之間的配合銜接效率提升等等),也包括軟能力的提升——這里的軟能力主要指行業認知力、洞察力,也包括對國內外行業發展趨勢的理解力和對國內發展情況的對標借鑒能力。

簡單說就是,能力是階梯性提升的,一方面遵循呈階段性遞進態發展,另一方面也會受制于當前能力階段的局限,而無法真正跳脫、完成向更高目標的跨越。

因此,我們會發現,很多行業會呈現出短期的突破式發展與長期停滯相結合的現象。家居行業也不例外。

所以,就像在春天等待雨后春筍,耕耘者早晚會迎來突破的前夜。

未來十年關于家居行業的四個預測

預測1:“中國的宜家”即將誕生

1943年,宜家在瑞典由坎普拉德老爺爺創辦;大約30年后,日本誕生了對標宜家的國民家具品牌Nitori。

應該說,家居行業是一個很長尾的行業,僅以椅子為例,從百來元的功能折疊椅到上萬元的休閑椅,市場帶寬巨大,因此從業企業往往以一種“散點+小集群”的方式分布在不同的價格帶上。

當然也有例外。比如千億規模的宜家。

如果拆解宜家的經營邏輯,也許可以這樣理解:

宜家的成功=適合在地文化的簡約風格

x實用為導向的功能設計

x極致供應鏈能力

x規模化帶來的極高渠道效率

不難發現,這四個要素其實對應了四方面能力:品牌(定位)、設計、供應鏈、渠道。

放眼中國當下,行業從業企業圍繞這四個能力的建立由來已久,很多領域已經有了長足的進步,但也存在一些沒有充分突破的領域,比如適合本土化的品牌定位與形象;同時,伴隨資產價格的波動,對于零售渠道而言更具競爭力的物業資源也將日趨豐富,從而可能在無形中推動頭部企業進行資源整合和商業模式創新。

值得一提的是,前些年我們注意到小米在小家電領域做了很多非常有意義的探索,其背后底層邏輯與上述宜家的邏輯十分相似;我們也了解到小米也嘗試進入家居領域,但并未深耕。我們說中國的宜家呼之欲出,也有可能是來自國內現有其他行業玩家的跨界入侵。

預測2:面向“200坪標準戶型”的家居范本將成主流

如果說品牌是家居行業的上層建筑,那居住環境及主流戶型無疑就是家居消費的底座。

我們不妨回想一下,80年代的家居品,是圍繞30-60平米“火柴盒”的生活場景而建立的;30年后,這個數字逐漸變到80-130平米,但家居品的邏輯沒有變。

因此,我們看到了很多與時俱進的家居品種,比如大套組的沙發、全屋定制的衣帽間等等,這些都是三四十年前幾乎不存在的物種;當然,時至今日,與歐美的典型生活場景相比,我們仍然缺少很多品類的產品,諸如超大的開放式廚房、帶有裝飾性取暖設施(比如壁爐)的起居環境,以及成體系的戶外家居空間等等。

但這些品類,都有可能隨著戶型的變遷而悄然興起。

2017年,“第四代住宅”的概念首次被提出,其核心特質在于“立體生態”,包括立體綠化系統、靈活空間創新以及生態技術應用等諸多變化。概念提出后,已經有很多一線、新一線及準一線城市開始了項目層面的試點。隨著住宅在代際維度的推廣實踐,必將衍生出圍繞新空間的全新家居產品、空間和風格;屆時,以局部領域“新物種”爆發破局所引領的家居產業整體變革也將呼之欲出。

預測3:“新中國風”推動軟裝行業迭代

接下來我們聊一個軟性一點的話題。

說是“新中國風”,其實是對標兩個已有的行業物種:

一種是國潮/國風的家居家紡,比如較為雍容、以紅色為主色調的家居產品。這種產品早已存在,但隨著市場消費群體的變遷與交替,這一風格的產品品牌日趨陷入頹勢。

另一種是“新中式”風格的產品及品牌。這一風格在家具領域獲得了很大的成功和市場接受度,同時在整個軟裝領域也有比較好的溢出效應。與前一風格對比,新中式更淡雅、清秀、不張揚,對于女性及年輕群體而言的接受度更高。然而,在我看來,新中式有點像一個“1.5代”的中國家居產品,一方面立足中國傳統文化、結合當代工藝做了包容式迭代創新,但同時這種創新又像是一種“不徹底”的創新——因為無論是視覺元素還是工藝,很多從業品牌都難免全盤倒向宋代及明清朝代家具,缺乏對當代文化與工藝的凝練。

當下,我們很難具象地描述所謂“新中國風”的形態;但我們不妨設想未來某一天,我們打開小紅書,刷到的家居內容出現了一種迥然區別于當下奶油風、侘寂風、南洋風等等的、專屬于時代的全新風格,那其所對應的,將是怎樣的市場藍海。

當然,回到關于“新中式”的討論,我認為新中式最大的意義就在于為“面向未來”的風格創新提供了范本和實踐經驗。例如這種面向未來的風格大概率存在對既往文化符號的重新闡釋,從而在創新之余,能夠為用戶帶來足夠的認知安全空間。

屆時,互聯網那句話又可以重新應驗了:所有家居品,都可以按照那個專屬于中國和時代的風格,重新再做一次。

預測4:某個細分品類的家居產品將在全球范圍成為硬通貨

什么叫硬通貨呢?比如iPhone,比如之前提到的豐田卡羅拉汽車,也包括當下入侵全球的拉布布和比亞迪新能源汽車,以及早已站穩腳跟的聯想電腦。

作為全球范圍的硬通貨,至少具有如下特點:

首先,這個產品應該在全球范圍具有相當規模的需求性。所謂“相當規模”,表面代表著這種產品所切中的市場有一定的規模,但深層次而言,則是對應這個需求項下,市場上幾乎沒有具有足夠競爭力的可替代品。

比如新能源汽車是有市場需求規模的,但不代表所有新能源汽車都是硬通貨——說到底,要想勝出,還是需要有足夠的產品力。

由此,也就引出了硬通貨的第二個特點:具有足夠高的產業化技術水平。

這里邊又包括兩方面內容,一方面是要有較高的技術水平,另一方面也要具有一定的產業化規模帶來的成本優勢。

比如前段時間比較火熱的關于美日工程師拆解比亞迪海鷗的相關新聞。紐約時報把比亞迪稱為“特斯拉殺手(Tesla Killer)”,似乎在技術工藝水平及規模優勢之下,得出這樣的結論也并不為過。

第三點是,這個產品需要在所處時代中代表著普世意義上的先進性。

比如,比亞迪海鷗不僅僅是一個合格的產品,同時也具有當代視角上不錯的審美、實用的功能設計,且其輕便低碳的屬性也代表著某種主流意義上健康的生活方式。

我們把話題回到家居領域。中國現在是家居制造的大國,但暫時還不是強國。從大到強所要經歷的,表面看需要更多具有國際影響力的本土頭部品牌的出現,實際上則需要品牌企業能夠在更高水平上進行需求、技術及前瞻性實踐的探索。

這讓我聯想起國內品牌上下幾年前推出的碳纖維產品。隨著國內產業化能力的提升,也許一把中國產、中國風的碳纖維椅子就會以極高的獨特性和具有極大意義上的成本競爭力而有望成為全球范圍的“硬通貨”。

結語

說到這里,我們不難發現,這四個預測其實離我們沒有那么遙遠,因為它們都是建立在相對確定的能力提升與商業化演化路徑之上的。甚至一定程度上可以認為,這些預測的實現將會是必然;不確定性也許只是時機而已。

當家居消費從“功能需求”轉向“情緒價值”,... 【詳細】

當健康成為家居消費的核心訴求,莫干山植物源... 【詳細】

云峰莫干山「30年30人」,致敬每一位同行者!... 【詳細】

2025年7月22日,久盛地板有限公司在廣州舉辦超... 【詳細】

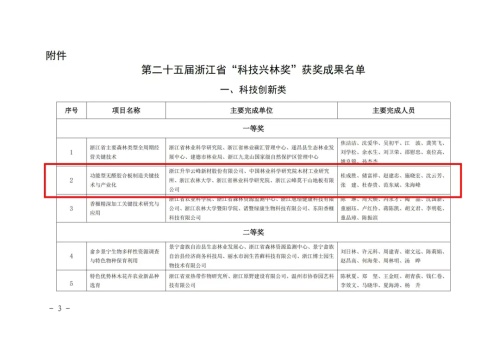

在剛剛公布的浙江省第二十五屆“科技興林獎”... 【詳細】